ここ最近、私が参画している開発案件と、過去に所属していたプロジェクトの両方で、

「AIがエンジニアの働き方を変えていく」という実感を持つ出来事がありました。

その変化は、ニュースやSNSで聞くような「AIが仕事を奪う」という話ではなく、

もっと現実的で、もっと“身近な変化”でした。

今回はその中でも、特に印象に残った「AIによるツール自動生成」の体験を通して、

AI時代のエンジニアの役割について考えてみたいと思います。

—

はじめに:AIが「仕事のやり方」を変え始めている

ここ1〜2年で、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及しました。

文章の要約やコードの生成といった作業は、多くの人が一度は試したことがあると思います。

しかし、実際に業務の中心でAIを活用してみると、

単なる“作業効率化”ではなく、仕事そのものの価値や進め方が変わる瞬間を感じることがあります。

たとえば、

「今まで人が数時間かけていた作業が、AIを使えば15分で終わる」

「ツール開発が専門部署の仕事ではなく、現場エンジニア自身でできてしまう」

こうした変化は、実際に体験してみると想像以上に大きいものでした。

今回紹介するのは、そんな“AIが仕事のやり方を根本から変えた瞬間”のひとつです。

—

開発現場で求められた「ステップ数カウント」という単純作業

ある開発プロジェクトで、

バグ検出率を分析するためにプログラムのステップ数(行数)をカウントする必要がありました。

修正前と修正後のソースコードを比較し、どのくらいコードが増えたか・減ったかを確認するのが目的です。

ただ、この作業は正直とても地味で、時間のかかるものでした。

他のメンバーは、数十ファイルを1つずつ開いて手作業でカウントしており、

そのたびに「またこの作業か…」という空気が漂っていました。

本来、こうした手作業は分析の“準備”であって、

本質的な仕事ではありません。

しかし、現実にはその「準備」に多くの時間が割かれてしまうのです。

「この単純作業、AIで自動化できないだろうか?」

そんな思いから、私はChatGPTを開きました。

“もしAIが人の代わりにこのツールを作ってくれたらどうなるだろう”――。

半信半疑でしたが、すぐにその答えが返ってきました。

—

わずか15分で完成した“AI製VBAツール”

ChatGPTにお願いしたのは、

2つのフォルダを比較してステップ数を自動で算出するVBAツールでした。

最初は試しにと思っていましたが、

ほんの数分のやり取りで、AIは実用的なコードを次々と提示してくれました。

プロンプトの流れ

実際にやり取りした手順は以下の通りです。

- ファイルの行数をカウントするVBAを作成

→ ChatGPTがFileSystemObjectを使ったサンプルコードを即座に提示。 - 指定フォルダ内のファイル一覧を取得し、行数を出力

→ ループ処理や結果をExcelに出力する仕組みまで提案。 - 修正前・修正後フォルダを比較して、ファイルごとの行数を取得

→ Dictionaryでファイル名をキーに紐づける方法を提示。 - 修正前後の差分を算出して一覧化

→ Excelに「ファイル名」「修正前」「修正後」「差分」を自動出力。

ほんの数回のプロンプトで、

AIはそのまま動くツールを完成させてしまいました。

実行してみると、15分ほどで「修正前後のステップ数差分表」が完成。

本来であれば半日〜1日かかっていた作業が、

まるで魔法のように終わってしまいました。

それを見たチームメンバーも「本当にAIが作ったの?」と驚いていました。

—

AIがもたらしたのは“省力化”以上の変化

この出来事を通じて、私はただの効率化以上のものを感じました。

AIがやってくれたのは「ツールを作る」という行為だけではなく、

“考える時間を取り戻してくれた”という感覚でした。

これまで「誰がカウントするか」「どうやってまとめるか」といった作業的な話に時間を取られていたのが、

AIによって“本来の目的”である「分析や改善の議論」に時間を使えるようになったのです。

それはまるで、雑務を静かに肩代わりしてくれる“もう1人の同僚”ができたような感覚でした。

—

「ツール開発要員」が不要になる未来

この体験をきっかけに、

私はこんなことを考えるようになりました。

「AIがあれば、もうツール開発の専任者はいらないのではないか」

以前のプロジェクトには「開発効率化専門の部署」があり、

VBAやPythonを使って社内ツールを開発する担当者がいました。

しかし今では、現場のエンジニア自身がAIを使ってツールを作る時代になっています。

しかも、コーディング経験が浅くても、AIが構文のエラーを修正しながら導いてくれます。

ツール開発はもはや“専門職”ではなく、

AIを使いこなすスキルの一部に変わりつつあります。

これは決して脅威ではなく、むしろ

「自分の仕事をもっと面白くするチャンス」だと感じました。

—

生成AIが奪うのは「仕事」ではなく「単純化できる作業」

「AIが仕事を奪う」という言葉を耳にすることがあります。

しかし、実際にAIを使ってみると、その印象は大きく変わります。

AIが置き換えるのは、“単純で定義できる作業”です。

人間が担うのは、その先にある思考・設計・意思決定の部分です。

たとえば今回のケースでも、

「なぜステップ数を数えるのか」「どう活用するのか」「どの程度の精度を求めるのか」

といった判断は人間にしかできません。

AIはその“手段”を高速化してくれるだけです。

つまりAIが奪うのではなく、

人間が退屈な仕事を手放せる時代が来た、ということなのだと思います。

—

SEの役割は「AIに仕事をさせる設計者」へ

この経験を通して、

私の中でシステムエンジニア像は少し変わりました。

これからのSEは、単にコードを書く職種ではなく、

「AIをどう使って成果を最大化するか」を考える職種になっていくと思います。

たとえば、プロジェクトの中でAIを“チームの一員”として捉えることができれば、

働き方はさらに進化していくはずです。

実際私が考えていたことは、

開発メンバーが毎回15分〜20分の時間が取られるので、短縮したいと思ったからです。

メンバーが10人いれば、10×15で150分の短縮になります。

1ヶ月で換算すれば、2.30時間の開発工作を捻出したことになります。

- 開発補助ツールをAIに生成させる

- コードレビューをAIに任せる

- テストケース作成をAIに支援させる

こうした「AIを味方につけたエンジニア」こそ、

これからの時代に必要とされる存在だと思いました。

—

AIに仕事を奪われる人・活かせる人の違い

この話を聞くと、「SEの仕事がなくなるのでは」と不安に思う方もいるかもしれません。

ですが、実際に使ってみるとわかります。

AIを使いこなせる人ほど、むしろ価値が高まるのです。

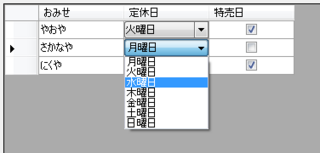

| 分類 | 特徴 | 将来性 |

|---|---|---|

| AIに奪われる人 | 単純作業を繰り返すだけで、仕組みを考えない | 減少 |

| AIを活かす人 | AIを使って業務を改善・効率化できる | 増加 |

| AIを設計する人 | どこにAIを使うべきかを判断できる | 高需要 |

特に最後の「AIを設計する人」は、今後あらゆる業界で求められる存在になると思います。

AI時代のSEとは、「人とAIをどう組み合わせるか」を考える“設計者”です。

—

現場でAI活用を始めるには

AIを業務に取り入れる最初の一歩は、

大きなプロジェクトではなく、小さな自動化からでした。

- ExcelマクロやスクリプトをAIに作らせてみる

- 日報や議事録をAIで自動生成してみる

- バグレポートをAIに要約させる

こうした小さな成功体験を積み重ねるうちに、

「AIって案外使えるな」という感覚が少しずつ広がっていきます。

やがて、チーム全体で自然にAIを使う文化――

いわば“AI活用文化”が生まれていくのだと思います。

—

まとめ:AIと共に進化するエンジニアへ

AIに仕事を奪われるのではなく、AIを使って進化していく。

この姿勢こそが、これからのエンジニアに求められるスタンスだと思いました。

今回の「15分で終わったツール開発」はほんの一例ですが、

こうした小さな実践の積み重ねが、開発現場全体の働き方を変えていくと感じています。

生成AIの登場は、SEの終わりではありません。

“AIを使いこなすエンジニア”の始まりでした。

これからも、AIと共に学び、進化していく。

そんなエンジニアでありたいと思いました。